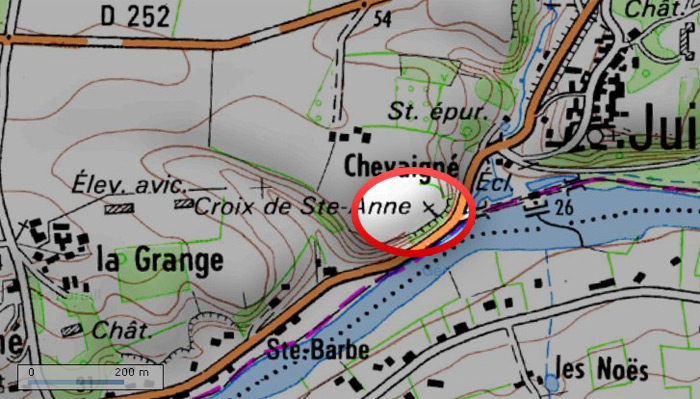

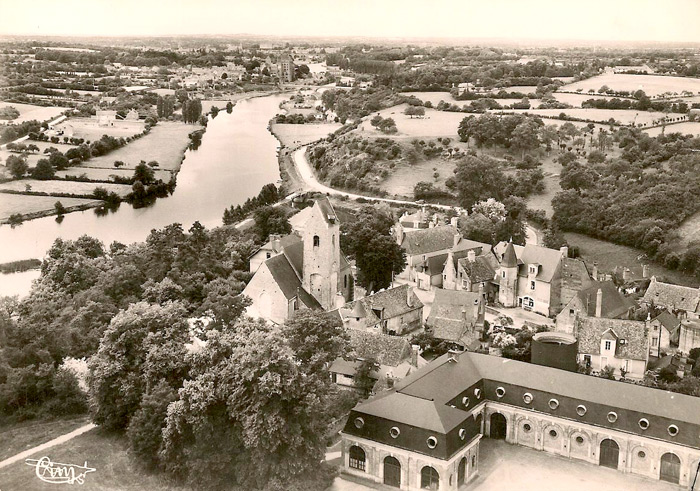

Histoire et patrimoinePatrimoine: le legs précieux des anciens juignéensLa première présence attestée d’hommes sur le territoire de l’actuelle commune de Juigné–sur-Sarthe remonte au néolithique, plus précisément vers 4 000 av. J.-C. Le site d’un campement a été fouillé sur le rebord du plateau de la Croix-Sainte-Anne, dominant la Sarthe et face au village contemporain. On y travaillait des silex venus d’un « filon » situé sur l’actuelle commune de Vion. Le polissoir qui, aujourd’hui, se trouve inclus dans la maçonnerie du muret de la place de l’église pourrait provenir de ce premier « village » juignéen, ces marques dans la pierre la trace du labeur de ces premiers ancêtres pour façonner leurs outils.  Extrait de la carte IGN consultable sur http://www.geoportail.fr  Vue du polissoir de Juigné. Photo Bruno Louatron Pour les siècles qui suivent, nous avons beaucoup moins de vestiges, (quelques traces de mottes féodales notamment).  Vue aérienne partielle du vieux bourg (écuries du château, église, vieilles maisons du « Prieuré »…, au second plan à droite, le plateau de la Croix Sainte-Anne), carte postale LAPIE, Saint-Maur, date : avant 1960, coll. Raphaël Vitour.  Manoir de Vrigné, depuis la Sarthe, Août 2009, photo B. Louatron Le XVIIIème siècle, pour sa part nous a notamment laissé un retable remarquable quoique tardif dans le chœur de l’église. C’est au XIXème que Juigné connait des bouleversements avec le développement d’activités industrielles :

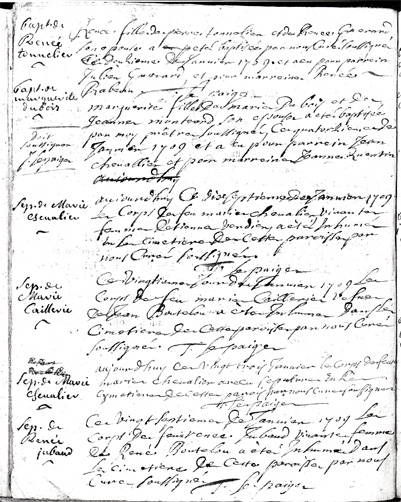

Mineurs au travail dans une galerie de la mine de la Sanguinière, photo provenant d’un don de la famille de Madame Germond, infirmière de la mine.  « Bleu » de l’ardoise de Trélazé, blanc du tuffeau, rouge de la brique : vue de la maison du directeur du moulin, depuis le bief aval du dit moulin. Photo B. Louatron. Quant au XXème siècle, Juigné conserve quelques statues de Raymond Dubois, artiste Juignéen d’adoption, particulièrement un Saint-Christophe et une Notre-Dame-de-la-route réalisés pour la chapelle du circuit des 24 h (aujourd’hui détruite).  Statue de Notre-Dame-de-la-route, sculpture de Raymond Dubois (1904-1982), cour de l’ancienne école publique, photo B. Louatron. Ans Traces Sites s’est donné pour mission de mieux connaître et faire découvrir ce passé et particulièrement ce passé industriel, sans se limiter aux vieilles pierres mais en intégrant ce qu’elles impliquent de vécu. Nous le faisons dans la bonne humeur et nous avons besoin de tous les talents, aussi si le cœur vous en dit, rejoignez-nous, vous serez les bienvenus.  L'équipe d'Ans Traces Sites à l'issue d'une des représentations théâtralisées du passé juignéen, septembre 2008. Photo Philippe Moline. L'église, témoin de la vie des juignéens d'antanLe site Église de Juigné-sur-Sarthe, vue de la Sarthe. Photo Bruno Louatron, oct. 2009. Les promeneurs des bords de Sarthe, les pêcheurs, les plaisanciers… n'aperçoivent qu'une petite partie du bourg qui domine la rivière, en revanche, l'église est visible de loin et apparaît d'emblée comme l'un de ses monuments les plus remarquables. Son clocher répond dans le paysage d'aujourd'hui à l'abbaye de Solesmes mais il était déjà là, avant que le prieuré de Solesmes devenu abbaye n'acquière les dimensions et la notoriété qu'on lui connaît. Un monument longtemps entouré d'un cimetièreCe paysage se laisse admirer depuis ce qui est aujourd'hui la place de l'église. L'affectation de celle-ci au stationnement automobile est cependant récente et, pendant longtemps, église et cimetière dominaient le paysage de Juigné-sur-Sarthe et étaient au centre de sa vie sociale. L'image ci-dessous illustre le fait que ce lieu fut longtemps témoin des rassemblements, des joies mais aussi des peines des juignéens : il s'agit d'une page du registre paroissial illustrant l'épreuve que fut le Grand Hyver de 1709, sur cette seule page, deux baptêmes et quatre sépultures entre le 12 et le 27 janvier 1709.  Vue d'ensemble de la seconde p. du registre paroissial de 1709 - (Archives Municipales de Juigné-sur-Sarthe)

Une utilisation abondante du marbre de Juigné

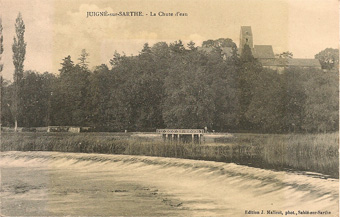

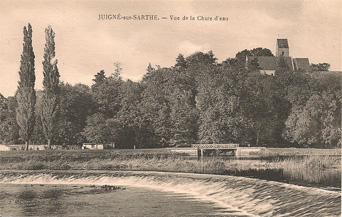

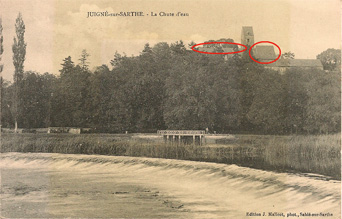

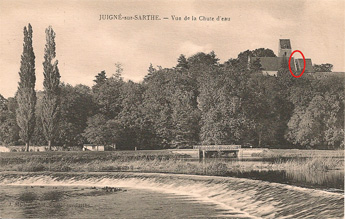

Détails du retable : aspects du marbre poli (photos B. Louatron et R. Goret, 2010).   Bénitier et fonds baptismaux (Photos Raymond Goret, janv. 2010). Un bâtiment maintes fois remanié. Photo Bruno Louatron, janv. 2010. Ci-dessus, l'église telle qu'on peut la voir quand on termine l'ascension de la Rue des Sœurs ; on découvre alors la partie la plus ancienne (clocher des XIIème – XIIIème siècles) et la partie la plus récente (façade occidentale, début du XXème siècle).     Ces deux cartes postales et leurs agrandissements partiels illustrent les derniers grands travaux entrepris dans l'église, au début des années 1920 : avant, la nef était plus longue (elle avait été agrandie pour accueillir une population qui avait beaucoup augmenté au XIXème siècle), le toit du chœur était plus haut. Le mobilier et la statuaire eux aussi témoignent du passé juignéen

Photo Bruno Louatron, janv. 2010. Signalons d'abord, dans le chœur, une vierge à l'enfant en bois, du XIVème siècle, à laquelle nos clichés ne rendent pas justice du fait d'un matériau très sombre et d'une situation dans une zone fort mal éclairée de l'édifice et que nous vous engageons à allez admirer sur place.

Photo Bruno Louatron, janv. 2010. La chaire, XVIIIème siècle, remarquable exemple de ce que pouvaient faire les artisans locaux, tant pour le travail du bois qu'en matière de ferronnerie.  Le retable (Juin 2010, Photo Raymond Goret). Dans le chœur, le retable, quoique tardif (1787), appartient à l'important groupe des retables lavallois. Comme beaucoup d'autres, il joue sur les contrastes, fait un large appel aux marbres… Il met notamment en valeur trois images de saints : au centre, Saint Martin à qui l'église est dédiée ; à droite, Charles Borromée, l'un des « héros » de la Contreréforme ; à gauche, Saint-Yves, dont la présence pourrait être liée à celle d'Yves François de la Primaudière, vicaire jusqu'en 1785 et fils d'une famille de notables saboliens et dont le frère siègera à la Législative puis à la Convention durant la Révolution.

Statue de Sainte Barbe, mur occidental de la nef (Photo Bruno Louatron, janv. 2010). Les Sainte Barbe, il y en a deux, une statue et un vitrail. La statue, offerte par les mineurs, rappelle que Juigné-sur-Sarthe était au XIXème siècle un village « industriel » (les registres d'état civil montrent une augmentation de la proportion de ceux qui travaillent dans les mines d'anthracite, les carrières et les fours à chaux et dont Sainte Barbe est la sainte patronne). Ces Sainte Barbe révèlent la dévotion des ces ouvriers sur le travail desquels reposait une bonne part de la prospérité du pays sabolien.

Statue du Sacré Cœur, Raymond Dubois, mur méridional de la nef (Photo Bruno Louatron, janv. 2010). Parmi les éléments du mobilier, évoquons pour terminer une statue en bois du Sacré-Cœur réalisée par Raymond Dubois (1904-1982), sculpteur de renom qui vint s'installer à Juigné-sur-Sarthe : à son pied, on reconnait le village grâce à la reproduction de l'église et de l'une des maisons anciennes du Bourg, celle du Petit Villiers. |

|||||

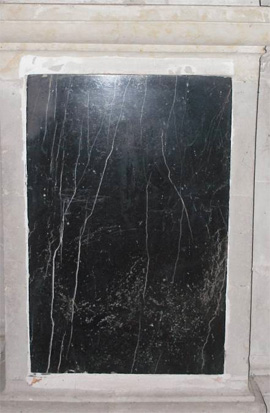

L'église elle-même, tant pour l'architecture générale que pour le mobilier, utilise largement la pierre du pays, un marbre gris bleuté quand il est utilisé brut ou en pierres taillées (ci-contre, chaînage du coin nord-ouest) mais qui devient noir veiné de blanc quand il est poli (ci-dessous deux détails du retable, le bénitier et les fonds baptismaux).

L'église elle-même, tant pour l'architecture générale que pour le mobilier, utilise largement la pierre du pays, un marbre gris bleuté quand il est utilisé brut ou en pierres taillées (ci-contre, chaînage du coin nord-ouest) mais qui devient noir veiné de blanc quand il est poli (ci-dessous deux détails du retable, le bénitier et les fonds baptismaux).